« Le rayon vert » de Alice ASSOULINE

Exposition présentée à Pollen, du 4 mars au 22 avril 2016.

Alice Assouline – Le rayon vert

Des follets brillent dans l’ombre,

Et la voix que j’entendais

Se mêle aux cris d’un grand nombre

De lutins, de farfadets.

(Pierre-Jean de Béranger, Chansons, 1829)

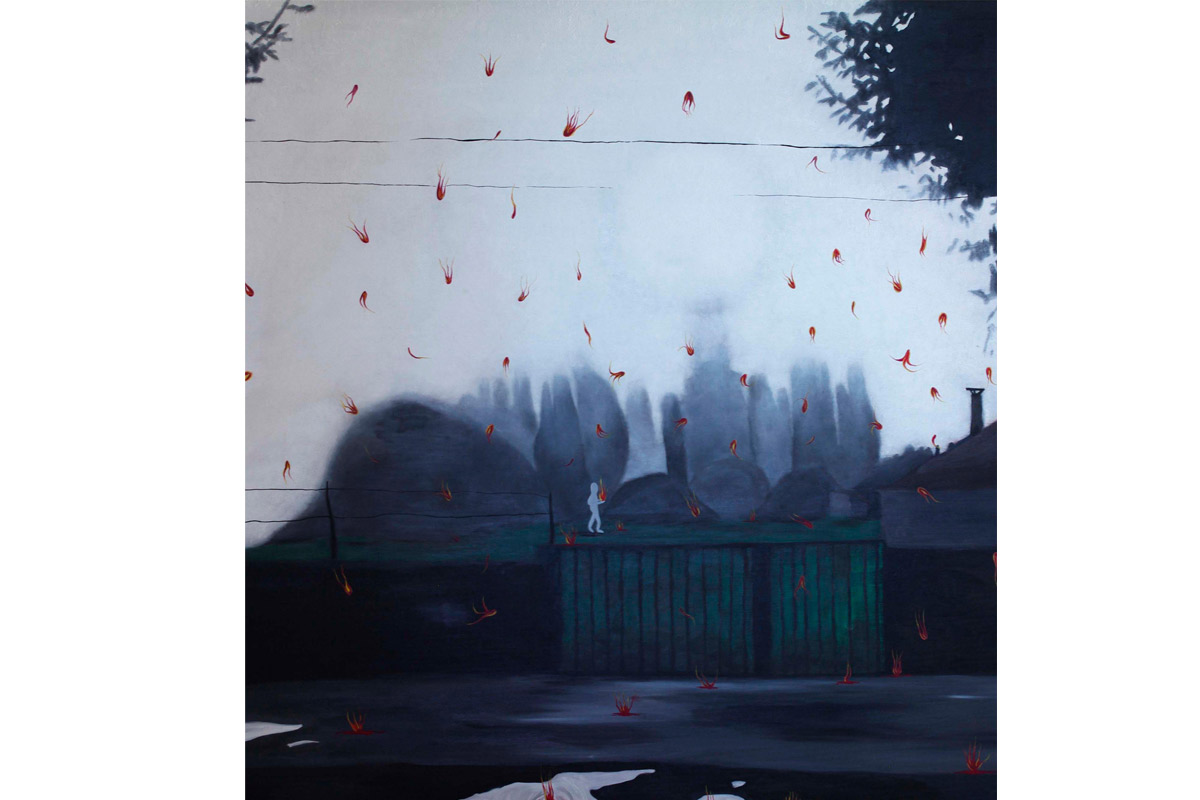

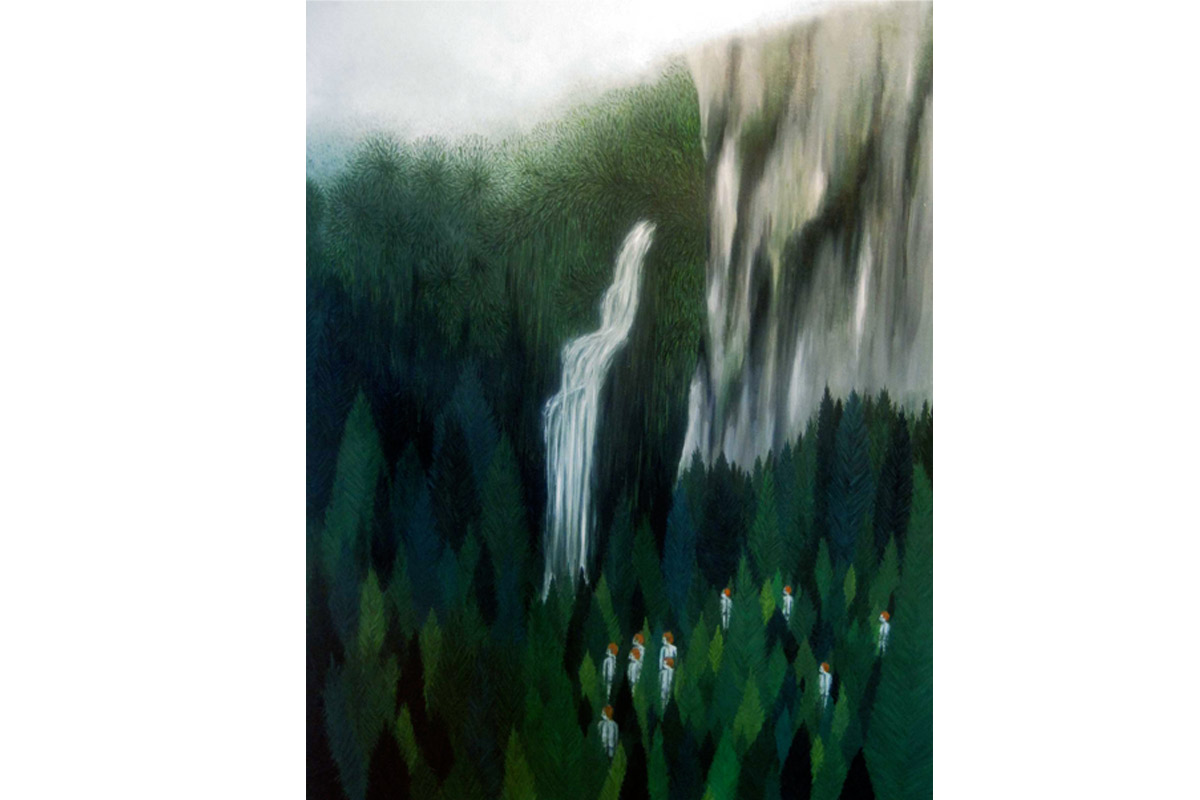

Des tableaux, d’abord, certains assez grands, d’autres plus petits. Ils sont peints à l’huile, et le vert y est décliné à l’infini sur les feuillages, les herbes et les mousses, du vert sapin au vert pomme fluorescent. Ils dessinent des paysages, parfois traversés de taches écarlates ou orangés : un feuillage rouge, des flammes, des feux follets. Du blanc nappe certaines peintures de grandes zones de lumière crue, ciels d’hiver ou eaux opaques ; d’autres disparaissent sous des brouillards d’un gris transparent, ou sont piquées de touches blanc glacé.

Sous couvert d’une palette le plus souvent lumineuse, l’univers peint d’Assouline est cependant profondément noir. Son rayon vert a peu en commun avec le film homonyme d’Eric Rohmer, si ce n’est, justement, le vert du dernier rayon du couchant ; l’errance banale, passive et pastel de l’héroïne de Rohmer ne saurait être plus opposée à l’étrangeté parfois terrifiante des situations dans lesquelles flottent les personnages d’Assouline. Face à des grandes vacances soudainement vidées d’homme et de projet, Delphine avançait chez Rohmer à reculons, tout en pleurant à sa solitude ; dans une énergie éblouissante, les créatures d’Assouline courent, volent et rient, vives et légères, qu’elles soient ou non percées de plaies béantes et ensanglantées.

Cette part sombre, cachée derrière l’ordonnancement sage de l’exposition, fait renaître l’alias d’Alice Assouline, Alice Vallonia. Deux noms pour deux identités d’artistes, deux faces, deux pratiques. L’une peint à l’huile de jour, l’autre performe et chante la nuit, dans des caves obscures. Dans ses premiers concerts, Vallonia convoquait les poèmes saturniens de Verlaine pour tirer de l’au-delà des mots d’amour, des mots de mort. « Comme la voix d’un mort qui chanterait / Du fond de sa fosse, / Maîtresse, entends monter vers ton retrait / Ma voix aigre et fausse » commence ainsi la Sérénade de Verlaine chantée par Vallonia. Les sons grincent, la voix déraille, agressant l’ouïe des vivants qui l’écoutent, telle une incantation démoniaque. Plus récemment, dans The Death (un ciné-concert performé à la Bei Koc Gallery de Hanovre en 2013), l’artiste racontait l’histoire d’une femme, Vallonia, qui décide de renaître à la vie en mourant, après trois ans d’errance dans une forêt. Dans le film projeté, l’image grésille, s’éteint et s’allume comme à la lueur d’une bougie. Des filtres de couleur transforment chaque plan en monochromes vert, rouge sang, bordeaux… L’étrangeté, l’angoisse, une certaine forme de sexualité nous replongent plus d’un siècle avant, dans les écrits de Poe et de Huysmans, les gravures de Redon et Kubin, et les peintures de Boecklin.

Derrière cette histoire inventée d’un double namurois et animalier (le vallonia est un gastéropode, et Alice une princesse transformée en escargot) resurgit le monde des contes, qui anime l’artiste depuis longtemps. Dès 2009, Alice Assouline était en effet partie au Chili récolter les légendes, et notamment le Trauco. Installée à Marseille quelques années plus tard, elle relit intégralement les contes et légendes des frères Grimm ; en naissent une quarantaine de dessins au feutre sur papier. L’influence du collectif Le dernier cri, dont elle est proche, est importante dans cette redécouverte du dessin, et accompagne un travail à la fois vif en couleur et noir dans ses sujets. L’origine des dessins est une sélection de phrases des frères Grimm extraites de leur contexte ; leur violence apparaît d’autant plus crûe qu’elle en perd ses fondements. La technique de dessin, enfantine, avec des traits que l’artiste elle-même qualifie de naïfs, contraste avec la dureté des sujets représentés[1].

Dans l’exposition de Pollen, Assouline présente trois œuvres peintes après une collecte de contes et légendes du Mas-d’Azil dans l’Ariège, à la frontière des Pyrénées. Lors de sa résidence à la Caza d’Oro en 2014, elle avait en effet recueilli des récits auprès de passeurs, telle une George Sand des temps modernes. Le triptyque présenté désarticulé dans Le rayon vert ne narre pas des histoires collectées, mais ce que l’artiste nomme des « visions », survenues au petit matin lors de promenades à l’évidence habitées. Si les transes raisonnées de Vallonia pouvaient faire remonter en mémoire des performances dadaïstes (Hugo Ball au Cabaret Voltaire en 1916) et surréalistes (Hélène Vanel au vernissage de l’Exposition Internationale du Surréalisme en 1938), ces peintures convoquent les mots de Breton : « La résolution de ces deux états, en apparence contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité si l’on peut dire » (Manifeste du Surréalisme, 1924).

La Ronde, Coupeur de feu et Cascade encantad du triptyque du Maz-d’Azil dessinent des mondes cruels, où les corps sont transpercés, amputés. Ils jouent de la présence d’êtres surnaturels dans une nature préservée des hommes et des avancées technologiques, mais ne convoquent en rien une vision idéalisée des temps anciens. L’utilisation de la peinture à l’huile, étrange elle-aussi à une période où l’acrylique est devenue dominante, ramène dans notre présent un temps ralenti, les couches progressives d’une peinture qui sèche lentement. Dans l’exposition, les tableaux sont muets, mais dialoguent sourdement avec deux sculptures, qui empruntent elles-aussi au réel. Au milieu de la première salle d’exposition, une grande sculpture faite de larges branches et d’écorces de tronc dépecé est posée à même le sol ; dans la deuxième, une cabane de planches de bois, aveugle et fermée sur elle-même, trône au milieu d’un espace déjà sans lumière naturelle. Décor naturel recréant un artificiel « in situ », la première sculpture est une nature morte-vivante, à l’instar des créatures des peintures, feux follets affolants. Quant à la cabane, élément si cher aux contes de fée, elle échappe à nos yeux curieux, tout en obstruant partiellement la vision des peintures alentour. Le parcours contraint aboutit au Saloon, cauchemar éveillé, qui dans sa noirceur frôle l’horreur. Le personnage part en flamme et sourit, comme ces anges de la mort sanguinaires dessinés au feutre part l’artiste. « Au bruit d’une aigre trompette / Le sabbat a commencé », annonçait Pierre-Jean de Béranger dans sa chanson.

Camille de Singly

Texte pour Pollen, Monflanquin, 12 août 2016

[1] Après cette première série, Alice Assouline poursuivra son travail de dessin en utilisant l’encre de chine ; ce nouveau médium vient, pour elle, « graver, tatouer la feuille comme une empreinte de ces récits récoltés ».